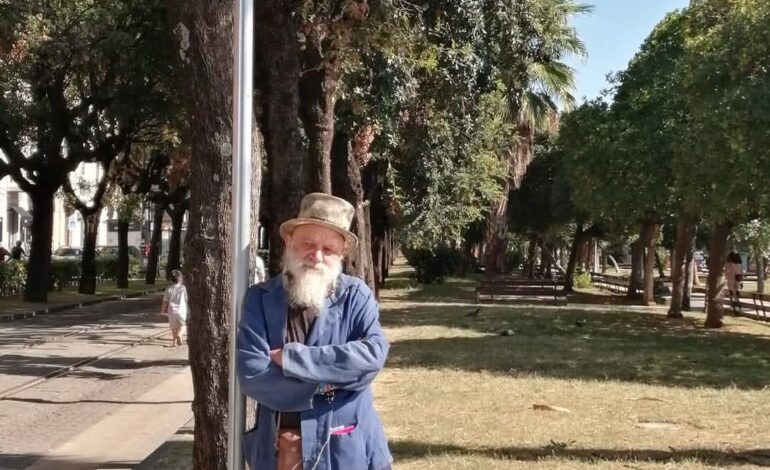

Oscar Nicodemo

Federico Sanguineti non è più. Ci ha lasciato un intellettuale autentico, uno di quelli che aveva un pensiero utile, rivelatore e congeniale all’elaborazione. Coltissimo, citava quando si rendeva necessario. Elegante nel suo dire e nel suo fare. Ordinario di Filologia italiana all’Università di Salerno, è stato un filologo, un italianista e un dantista di straordinaria conformazione. Nel ricordarlo, qui, in questo spazio che è stato anche il suo, dove lui ha elargito perle di cultura, provocazioni e opinioni, voglio sottolineare la sua grandezza di saggista. Ho avuto la fortuna, da giovanissimo, di conoscere il padre, Edoardo, avanguardista tra i più raffinati che la nostra letteratura abbia mai avuto, e la buona sorte di conoscere lui, in età matura, la cui amicizia mi ha onorato e apportato miglioramenti alla mia persona, pur senza una frequentazione assidua. Nello scorso mese ci siamo scambiati messaggi su whatsapp, riflessioni apparentemente vaghe, accennando all’esistenza, non certo alla morte, o alla sua malattia. Dopo aver letto un suo saggio, qualche anno fa, “Le parolacce di Dante”, edito da Tempesta, gli scrissi questo messaggio: “Hai alzato la veste a Dante e ci hai fatto vedere le sue palle quadrate, mai viste prima da nessuno!” Infatti, nella sua ricerca, sono tali e tante le possibilità di riflessione, le meraviglie documentate e le coesioni temporali tra l’epoca dantesca e l’attualità, che per forza maggiore si finisce col benedire lo studio approfondito e mai generico dell’autore. Che se ne serve, sia ben chiaro, senza apparire minimamente pedante, per restituirci una figura complessa, come quella dell’Alighieri, in una prospettiva non rovinosamente inquinata da interpretazioni che, anche se storiche, contribuiscono a censurare il Poeta, laddove non ne alterano solamente l’intenzione lirica e politica. Ecco, Federico è stato uno dei pochi che ci ha detto a chiare lettere che non è assolutamente possibile, in Dante, separare il poeta dal politico. La stessa Divina Commedia non può essere contemplata e celebrata in una visione retorica ampollosamente ferma alla definizione del suo autore di “padre della lingua”, quando, nell’indecenza degli apprezzamenti ridondanti e artificiosi, quella lingua si tende a nasconderla, una volta che, Dante stesso, la fa diventare “linguaccia”. E, beninteso, non è di “merdose”, “puttane”, o “del cul fatto trombetta” che l’autore è andato scrivendo, ma del femminismo primigenio e del comunismo antesignano che Dante lascia cogliere nella sua opera. L’accusa di degenerazione morale e corruzione politica, lanciata da Dante, è forse diversa da quella che un onesto esponente del popolo sente, in cuor suo, di poter gridare, oggi? E come non vedere in Beatrice, bella, intelligente e integerrima, la versione femminile di un Cristo che protegge il genere dal maschilismo, tramandato dalla critica più tristemente accademica e borghese? Probabilmente, bisognerebbe riscrivere in gran parte la storia letteraria e la storia dell’arte, ma questo è un altro discorso, o, più semplicemente, solo uno dei riverberi che ci viene dalle pagine dello studio del prof. Federico Sanguineti, che a questo punto, diventa strabiliante, avendo introdotto un elemento di sorpresa sempre ignorato, mai studiato e, forse, volutamente oscurato, sin dai tempi della prima stesura della Commedia, fino ad arrivare ai giorni nostri, a questa contemporaneità intrisa di un neo-oscurantismo organizzato, dove anche la ricerca letteraria e la cultura in genere, con l’editoria che ne scaturisce, sono incluse in un modello decadente di intendere il mondo e l’esistenza. Trovo magnificamente emozionante questo capovolgimento sanguinetiano: “La censura ecclesiastica non tollera che – in quanto donna non angelicata, ma angelo col nome di donna – Beatrice costituisca una novità teologica rispetto alla Bibbia stessa, giacché Antico e Nuovo Testamento non offrono che angeli con nomi maschili.” Ed è con la precisione estrema a lui consueta, che, a fronte dell’imperativo espresso nella prima lettera di san Paolo ai Corinzi (14,34), dove si dice che la donna deve tacere in pubblico (mulier taceat in ecclesia), l’autore sottolinea, da par suo, che Dante innalza Beatrice a sua guida suprema, morale e intellettuale, nell’ambito di una società ideale, il Paradiso, dove la proprietà privata è abolita. “E il Paradiso è il luogo dove la donna amata da Dante parla più di chiunque altro, non ha da ascoltare in silenzio la lezione di nessuno e in ogni campo del sapere ha qualcosa di nuovo da insegnare.” Infine, le parole di Federico lasciate a tutti noi: “E non ho mai ascoltato una sola lezione in cui agli studenti sia stato consigliato o detto “sarebbe opportuno che”… o “se ne avrete voglia”… oppure ancora “se avrete la pazienza”… Non mi era mai capitato fino a ieri di non sentire pronunciato almeno una volta il verbo “dovere”… di non assistere ad imposizione alcuna… meno che mai ricordo un professore che abbia cancellato alla lavagna con la sua sciarpa. [È questo, scritto undici anni fa, l’unico e solo preciso ritratto col quale vorrei esser ricordato.]